腕表的文化

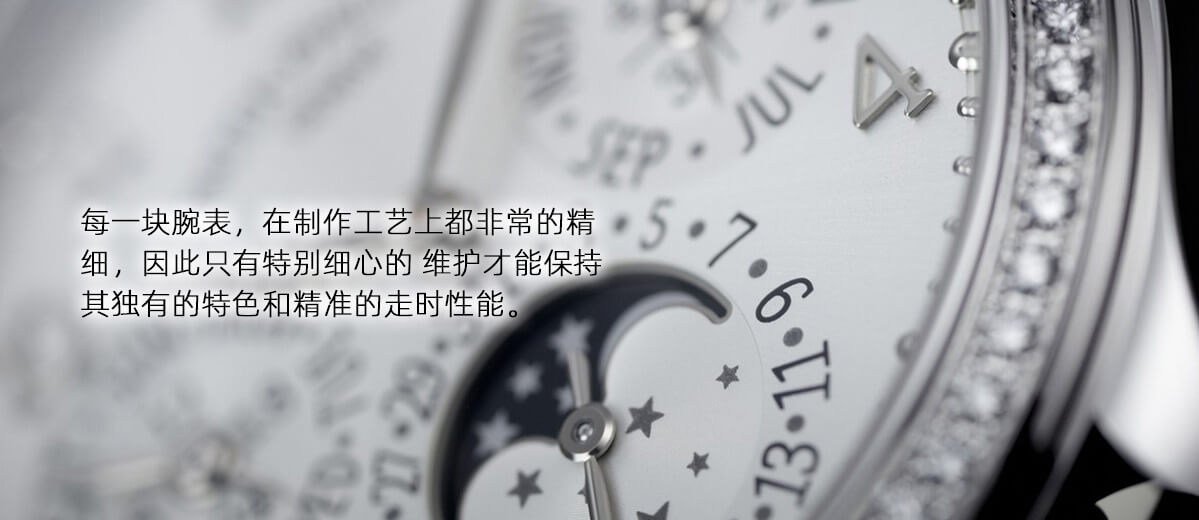

腕表是戴在人們手腕上用來計量時間的小型機械。從19世紀誕生以來,腕表的歷史雖然只走過了短短的200年,但隨著人們對精準計時的需求和對工藝的精益求精腕表已經成為人們生活品質和追求的一種象征。

手表維修:腕表的歷史從大型鐘到小型鐘,從小型鐘到懷表,再從懷表到腕表。計時工具的變化,為我們勾勒出人類發展的軌跡。雖然,現今人們普遍認為瑞士是鐘表的故鄉,但是追溯計時工具的歷史,卻要從東方大地開始。

手表維修:3000多年前,中華民族的祖先發明了用土和石片刻制成的“土與“日晷”,中國由此成為世界上最早發明計時器的國家之一。隨著銅器時代的到來,用青銅制成的“漏壺”逐漸取代了“土圭”與“日晷”。東漢元初四年(117),科學家張衡發明了“水運渾象”這可以說是世界上已發現的最古老的天文鐘。

在繁盛的唐朝,計時工具的制造技術有了巨大的發展。《新唐書·天文志》中就記載了著名的天文學家一行和尚與工匠梁令瓚制造“水運渾天儀”的事。水運渾天儀是在張衡發明的水運渾象的基礎上改進的,是世界上最早的能自動報時的儀器。水運渾天儀兩旁各站有一

個木頭做的小人,每過一刻鐘,小人就敲一下儀器。水運渾天儀比歐洲的機械鐘至少要早600年。1088年,宋朝科學家蘇頌和韓工廉等人又制造了水運儀象臺,將渾儀、渾象和機械計時器組合起來,以水力為動力來源,具有科學的擒縱機構,在世界鐘表史上具有極其重要的意義。

手表維修:到了元代,計時器擺脫了天文儀器的形式。元初的科學家郭守敬創制了“大明燈漏”,明朝初期的詹希元發明的“五輪沙漏”,采用機械結構,為計時器增添了盤、針來指示時間,加強了計時功能。17世紀至19世紀初期,中國出現了專門制造鐘表的店鋪,當時已經能夠制造出各種報時鐘、擺鐘等。

歐洲的機械鐘表始于14世紀,大約1335年在意大利的米蘭首先出現了世界上最早的機械打點鐘。之后,英國倫敦、法國巴黎、德國的教堂等高大建筑上陸續出現了機械報時鐘。1396年,法國制造出冠狀擒縱機構;1450年,歐洲制鐘匠虎克發明了發條;15世紀末、16世紀初,意大利、法國、德國相繼試制出蛋形表;1583年,意大利科學家伽利略發表了有名的擺等時性學說,繼而發明了動擺,用作鐘的調節器;1656年,荷蘭的科學家惠更斯應用伽利略的理論設計了鐘擺,第二年,在他的指導下,年輕鐘匠克斯特制造成功了第一個擺鐘。1675年,他又用游絲取代了原始的鐘擺,這樣就形成了以發條為動力、以游絲為調速機構的小型鐘,同時也為制造便于攜帶的懷表提供了條件。

18世紀,各種各樣的擒縱機構的發明為懷表的進一步發展奠定了基礎。19世紀后半葉,一些女性的手鐲上裝上了小懷表作為裝飾。那時人們只是把它看成是一件首飾,還沒有真正認識到它的實用價值。

20世紀初,人們對小型鐘表的實用性更加注重。尤其是第一次世界大戰爆發后,懷表已經不能適應作戰軍人的需要,腕表的生產成為大勢所趨。據說在一戰期間,一名士兵為了看表方便,把懷表綁扎固定在手腕上,這樣舉起手腕便可看清時間,十分方便,其他戰士紛紛效仿。1918年,一個瑞士的鐘表匠聽說這個故事,從中受到啟發,制造了一種體積較小的表,并在表的兩邊裝上皮制或金屬的表帶,以便把表固定在手腕上,腕表就此誕生了。

手表維修:1926年,勞力士表廠制成了完全防水的腕表表殼,命名為蠔式腕表(Oyster),并獲得專利;第二年,英國女子梅賽德斯·格蕾澤(Mercedes Gleitze)戴著這種表完成了游泳橫渡英倫海峽的壯舉。這一事件也成為鐘表歷史上的重要轉折點。從那以后,更多新的設計和技術被應用在表上。緊接著,二戰的爆發使腕表的生產量人幅度增加,價格也隨之下降,腕表的時代到來了。

上一篇:海鷗(Seagull)發源地

下一篇:腕表的結構【1】

全國服務中心

WATCH MAINTENANCE

- 華北地區

- 華東地區

- 華中地區

- 華南地區

- 東北地區

- 西部地區

- 西南地區

-

北京服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

北京服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

天津服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

天津服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

太原服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

河北服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

呼和浩特服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

杭州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

杭州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

合肥服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

濟南服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

濟南服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

青島服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

福州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

廈門服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

寧波服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

鄭州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

武漢服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

武漢服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

廣州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

廣州服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

深圳服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

南寧服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

長春服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

大連服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

沈陽服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

沈陽服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

哈爾濱服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

西安服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

重慶服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

成都服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

成都服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

貴陽服務中心

聯系電話:400-859-7757

-

昆明服務中心

聯系電話:400-859-7757